Izumal :

l'hymne de la fierté amazighe

Composée par l’artiste kabyle Idir, la chanson Izumal est reprise en chœur lors des manifestations du Printemps berbère en 1980. Elle s’impose rapidement comme la bande-son de la défense de la culture amazighe, menacée de disparition face à la politique d’arabisation massive menée par le pouvoir algérien.

Le berger des Berbères

Rien ne prédestinait Idir - Hamid Cheriet de son vrai nom - à devenir un chanteur populaire, qualifié de « Bob Dylan » local par le quotidien francophone El-Moudjahid. Né en 1949 dans un village du massif du Djurdura, en Kabylie, ce fils de berger et d’une poétesse s’oriente vers une carrière dans l’industrie pétrolière. À Alger, l’étudiant en géologie compose ses premières chansons folk à la guitare, épaulé par le poète Ben Mohamed. Un producteur de Radio Alger tombe sous le charme de ses titres, notamment de la berceuse A vava inouva (« Mon petit papa »), un dialogue entre un père et sa fille à propos de l’arrivée d’un « ogre », soit le nouveau régime militaire algérien.

Le destin d’Idir bascule en 1973 lorsqu’il est appelé à remplacer au pied levé la vedette Noura, malade, pour chanter dans une émission radio. C’est un carton, le début de l’« Idirmania ». Diffusée dans 77 pays et traduite en quinze langues, A vava inouva fait le tour du monde.

Une première célébration de l’identité berbère ; une provocation aux yeux du nouveau président algérien, Houari Boumédiène qui a renversé Ben Bella lors du coup d’État du 19 juin 1965, afin de mettre en place son « réajustement révolutionnaire ». Dans sa volonté de créer une « Algérie nouvelle », le colonel lance une grande campagne d’arabisation et interdit l’enseignement du tamazight, la langue berbère. La purge contre les intellectuels et artistes « berbérophones » s’intensifie.

Malgré les pressions, le discret Idir continue de chanter avec nostalgie sa Kabylie, tout en appelant à l’égalité entre Arabes et Berbères, entre hommes et femmes. L’étau se resserre autour de lui et de ceux qu’on surnomme les « maquisards de la chanson » ; Idir se réfugie à Paris en 1975. Même à des milliers de kilomètres de sa terre natale, le multi-instrumentiste (guitare, flûte, darbouka, bendir) va pourtant accompagner le Printemps berbère, qui secoue les rues d’Alger et de la Kabylie en avril 1980 (1). Pacifiques, ces grèves et manifestations menées pour la reconnaissance de la culture amazighe, sont durement réprimées par les autorités algériennes et se soldent par 128 morts et des milliers d’arrestations, selon le quotidien El Watan (2). Révolté, le doux Idir compose Izumal.

Le chant frontal d'un "homme libre"

Un chant percutant pour un vibrant hommage à la culture des « imazighen » (pluriel de « amazigh »), les « hommes libres », comme se nomment les Berbères, dont les Kabyles sont l’une des ethnies (3). Libres pour combien de temps ? Idir connaît la force des symboles, lui qui a choisi comme nom de scène Idir (« Il vivra »), un prénom traditionnellement donné à l’enfant survivant en Kabylie. Liberté, survie... Au lendemain de l’indépendance de l’Algérie, proclamée le 5 juillet 1962, la singularité berbère est perçue comme un danger pour l’unité nationale. « Nous sommes des Arabes, nous sommes des Arabes, dix millions d’Arabes ! » (4), tonne alors Ahmed Ben Bella, le premier président de la République algérienne.

Le morceau débute par quelques notes de basse dissonantes, jouées en glissando (glissement d'une note à une autre). Évocation d’un dialogue de sourds, voire d’une chute prochaine ? La guitare lance les hostilités d’un riff entraînant, orientalisant, calé sur une batterie binaire, presque rock. La musique est enjouée et résolument moderne avec son instrumentation électro-acoustique. On est loin de l’achwiq, le répertoire traditionnel kabyle, conçu comme une joute poétique chantée a cappella lors de veillées, majoritairement par les femmes. Idir souhaite toucher le plus grand nombre, toutes générations confondues ; la lutte se fera au grand jour, au rythme des marches pour la fierté amazighe.

Malgré sa voix posée, Idir dénonce les injustices subies par son peuple, mais aussi tous ceux, au-delà des frontières de l’Algérie, qui sont privés de leur liberté d’expression. Premier couplet: « « Qu’ils sont nombreux / Persécutés, bâillonnés / Dans chaque contrée / On leur coupe la parole / Car ils disent la vérité. » Il déroule sa mélopée sans verser dans le pathos, mais en étirant ses fins de phrases, riches en quarts de ton en guise de douleur. Sa diction claire et ses intonations prononcées lui permettent de mêler émotion et indignation. L’ex-chanteur de berceuse ne louvoie plus. La flûte de Gérard Geoffroy, son fidèle compagnon, souffle chaud sur ces vers contestataires. Un son boisé pour faire oublier celui des sirènes.

Dans le deuxième couplet, Idir poursuit : « Qu’ils sont nombreux ! / Patientant, désespérés / Désespérés / Les coups atteignent l’os (…) Les temps durcissent / Ils ont vu la lueur d’espoir s’assombrir / Le feu n’est que leur unique pitance / Même crier s’avère vain. » Chanter pour rendre la parole à ces frères et sœurs désespérés. Dans le troisième couplet, il monte le son face au bruit de la mitraille : « Nombreux qu’ils sont / On vous entend / Vous entendant / Quand on vous a enchaînés / Comme un torrent, les larmes coulant / Comme un torrent / Les fusils sont déterrés / Plus de parole / Odeur de sang / Le dépit, les balles, roulant. ».

"Chanter en kabyle est un acte militant"

Izumal est scandée dans toutes les manifestations du Printemps berbère. Dans une interview accordée à Unesco Courier en 2000, Idir résumait sa démarche : « Ils me donnent un passeport algérien, mais je dois obtenir la permission de parler ma propre langue. Chanter en kabyle est un acte militant, une façon d’exprimer ma foi, de dire que j’existe. » Cette chanson accompagnera également les cortèges du « Printemps noir » de 2001, suite à l’assassinat d’un jeune lycéen par un gendarme le 18 avril à Beni Douala, en Kabylie. Deux jours avant les commémorations du premier printemps. La même année, de l’autre côté de la Méditerranée, lors d’un concert au Zénith de Paris, Idir explique « être algérien à part entière et vivre [son] identité berbère entièrement à part. » Un message entendu au-delà du Maghreb grâce au tube international A vava inouva et à son hymne Izumal (5).

Contrairement à l’écrivain kabyle Jean El-Mouhoub Amrouch qui disait « Je pense et j’écris en français, mais je pleure en kabyle », Idir chantait tout en berbère.

Par Benoît Merlin

Notes

(1) Le 10 mars 1980, les autorités algériennes interdisent une conférence de l’anthropologue et écrivain Mouloud Mammer sur la poésie kabyle, organisée à l’université de Tizi Ouzou. Ce sera le point de départ du Printemps berbère.

(3) L’Algérie dans le monde arabe - Entretien avec Fayçal Metaoui, article publié sur le site Cairn Info le 2 mai 2016. https://shs.cairn.info/revue-herodote-2016-1-page-381?lang=fr

(4) Il faudra attendre la révision constitutionnelle d’avril 2002 pour que le berbère soit reconnu comme langue nationale, et celle de janvier 2016 pour qu’il acquière le statut de langue officielle.

(5) Ces deux chansons figurent dans son premier album, A vava inouva, sorti en 1976.

A visionner :

Copyright des photographies :

- © Sandrine Olivier

- © Mohamed Haddad Alamy Images

✊

J'agis

Société

Bring him back home : le souffle de la nation arc-en-ciel

Société

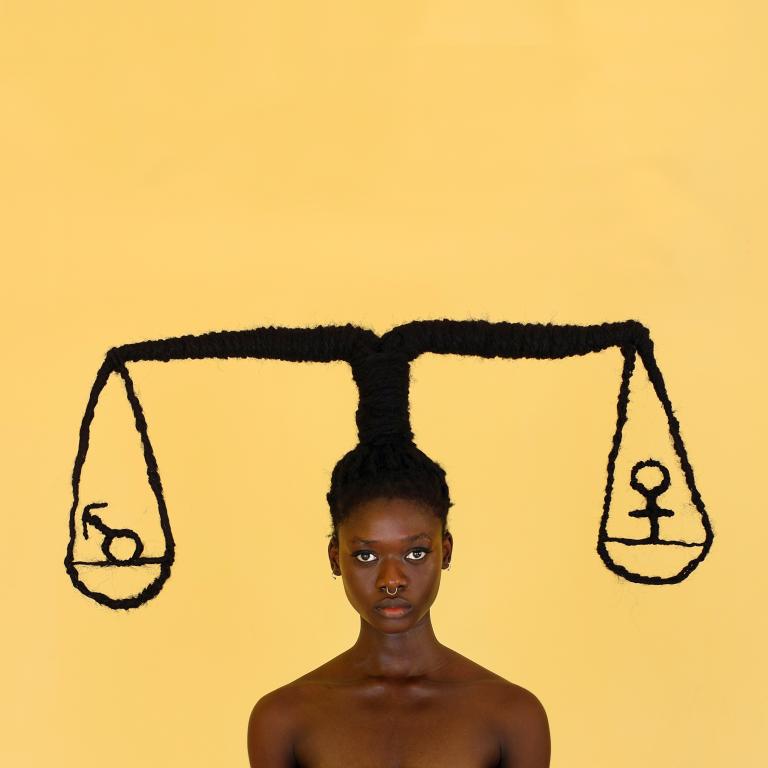

L’art capillaire engagé de Laetitia Ky

Environnement

Les graines de la discorde