Sodade :

l'écho de l'exil

Plus qu’une chanson, Sodade est la bande-son du Cap-Vert. Quelques notes couchées sur le papier pour retracer des siècles d’oppression. Une caresse typique des Capverdiens face au chaos.

Une traversée sans retour

Dans les années 1950, cet archipel situé au large des côtes de la Mauritanie et du Sénégal ploie sous le joug des colons portugais, débarqués au XVe siècle. La position stratégique du Cap Vert, entre l’Afrique et l’Amérique, en fit une plaque tournante de la traite des esclaves. Au XXe siècle, Lisbonne exploite à outrance sa province ultramarine et se moque du sort de ses « administrés », décimés par la misère, les sécheresses et les innombrables famines. Le peuple gronde, les rébellions se multiplient, mais elles se fracassent sur les contingents portugais. Ce n’est que le 5 juillet 1975 que l’archipel proclame son indépendance, avec à sa tête le président Aristides Pereira, dirigeant du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et figure du mouvement anticolonial.

C’est durant ces années cinglantes qu’Armando Zeferino Soares, un commerçant, compose Sodade. Ce morceau sera popularisé dans le monde par Cesária Évora dans son album Miss Perfumado, sorti en 1992. Il raconte ses adieux à des amis qui embarquent sur un bateau de fortune pour São Tomé-et-Príncipe, un État insulaire africain situé dans le golfe de Guinée. L’eldorado, croient-ils. Cette traversée, ils sont des milliers à l’entreprendre malgré les risques de naufrage.

D’une misère à l’autre

« Qui t’a conduit / Sur ce long chemin / Ce chemin vers São Tomé ? / Sodade, Sodade, Sodade / De ma terre de São Nicolau », chante Cesária, qui a grandi au son de la complainte d’Armando Zeferino Soares. Elle est surnommée la « diva aux pieds nus », car née dans une famille pauvre de Mindelo, la gamine marchait sans chaussures.

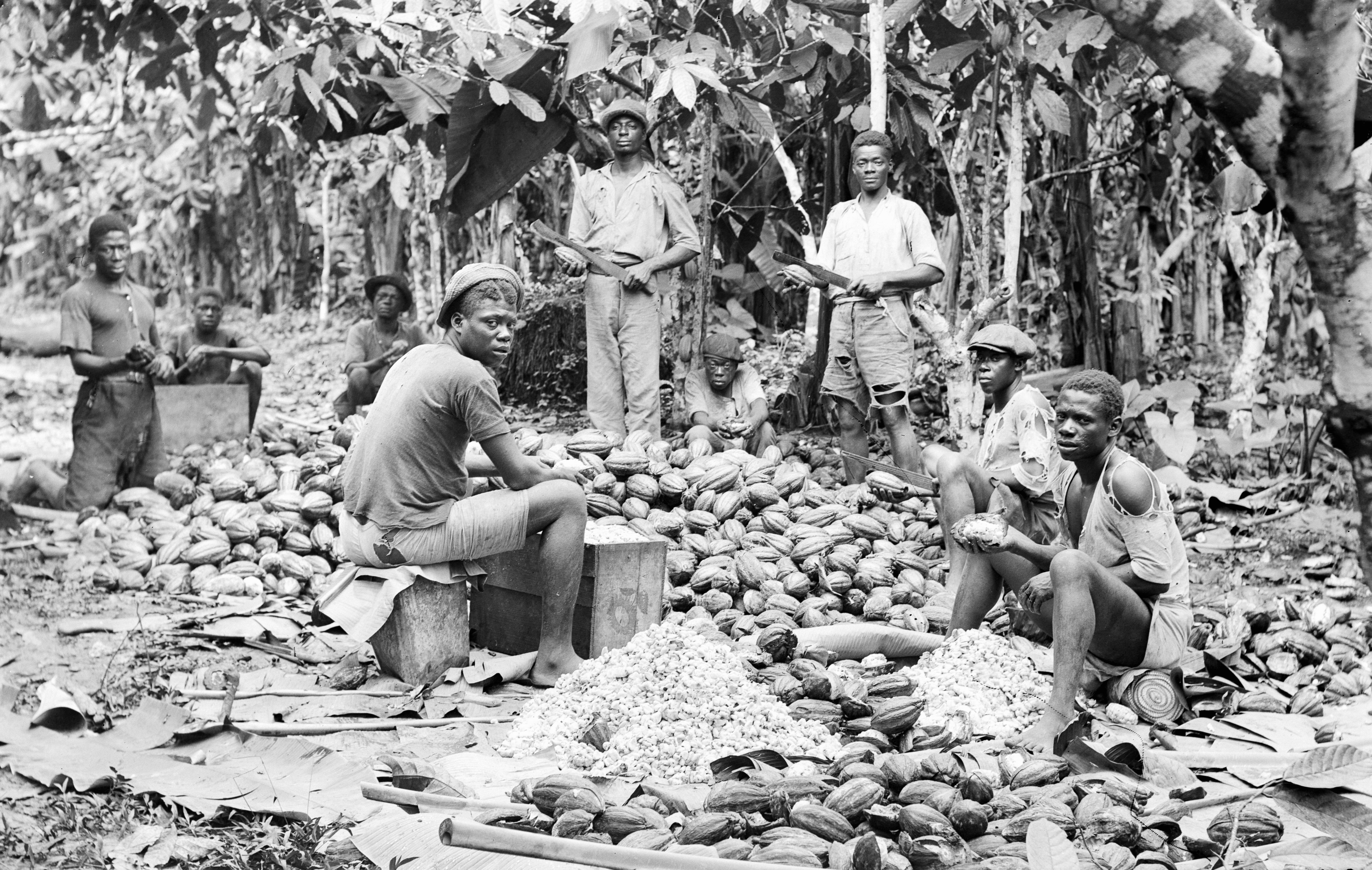

Dès le premier couplet, qu’elle reprend mot pour mot dans le deuxième, « Cize », son autre surnom venant de l’abréviation de son prénom, croque la déchirante séparation de deux amants. L’un a quitté son île de São Nicolau pour aller travailler dans les plantations de cacao et de café (les « roças ») de São Tomé. S’est-il exilé volontairement ou a-t-il été déporté de force comme beaucoup de ses compatriotes ? Plus de 30 000 Capverdiens l’ont été entre 1950 et 1970. Sur place, les conditions sont inhumaines : logés et nourris, les ouvriers agricoles sont privés des droits les plus élémentaires et parfois battus.

Quitter cet enfer ? Impossible. Si les contrats stipulent que les travailleurs s’engagent pour trois ans, ils n’ont évidemment pas les moyens de faire le chemin inverse. Comme eux, l’amant sait qu’il ne reverra jamais son île natale ni sa promise. « Sodade, sodade, sodade ». De l’autre côté de l’Atlantique noir, l’océan barbelé, son amante lui renvoie sa propre saudade. Partir à contrecœur ou rester malgré tout ? « Sodade, sodade, sodade ».

« Sodade » ? La saudade en créole. Le mot est répété trois fois, à chaque refrain, telle une incantation. D’une voix qui monte timidement dans les aigus avant de s’affaisser. Un espoir teinté de résignation. Issu du latin « solitas » (solitude), le terme saudade qualifie une tendre mélancolie, un cocktail d’émotions douces et amères. L’écrivain portugais Francisco Manuel de Melo la définit comme « un bien infligé et un mal dont on jouit ». Fernando Pessoa, lui, y voit la « poésie du fado », la musique de l’âme lisboète. Un « manque habité » selon l’auteur-compositeur-interprète et producteur français Pierre Barouh.

Un dialogue à distance

Césaria Évora chante ce contrat de dupes à travers une complainte de morna, le blues traditionnel capverdien. Chaloupée, chantée d’un ton léger, mais désenchanté, en mode mineur, simplement accompagnée des cordes acoustiques d’une guitare sèche-larmes et d’une percussion. Le texte est court, dépouillé, sans licence poétique, trois petits couplets pour illustrer la fatalité. Pourtant, une question revient sans cesse : ce nouveau monde, « est-ce loin ? ».

La saudade est un dialogue à distance, avec sa famille, son peuple, à travers ses propres doutes. Une correspondance menée par le biais de bouteilles jetées à la mer. C’est ce qu’elle explique dans le troisième et dernier couplet : « Si tu m’écris, je t’écrirai / Si tu m’oublies, je t’oublierai / Jusqu’au jour de ton retour ». Jeu de miroir.

Sodade, succès de la sono mondiale

Considérée comme subversive par les autorités portugaises, Sodade résonne dans tout le Golfe de Guinée, mais lors de soirées privées, jamais sur de grandes scènes. En 1974, le chanteur angolais Bonga, fervent militant de l’indépendance, contraint à l’exil aux Pays-Bas pour échapper à la dictature de Salazar, reprend ce morceau dans son album Angola 1974. D’une voix déchirée, portée par des cuivres plaintifs. Il faut attendre la version de Césaria Évora pour que cette chanson déferle sur tous les continents. À l’âge de cinquante et un ans, « Cize » connaît enfin le succès international (1) et reprend sa mélopée sur les scènes du monde entier. Cette chanson sur l’exil s’impose comme l’hymne de la décolonisation de l’Afrique lusophone.

La diva qui ne l’était pas a dû, elle aussi, fuir son île pour poursuivre sa carrière. Dans ses divers asiles, elle gardera cette habitude de scruter l’horizon tout en rêvant d’un improbable retour. Dans le livre In Césaria Évora : la voix du Cap-Vert de Véronique Mortaigne (2), elle avouait, désabusée : « Je ne crois pas aux rêves ni au destin. Le destin, c’est le rocher qui vous tombe dessus tandis que vous rêvez. »

Par Benoît Merlin

À visionner :

Notes :

(1) Troisième album de Césaria Évora, Miss Perfumado s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires.

(2) Publié chez Actes Sud en 1997.

Copyright des photographies :

- © Kristin Wilson

- © Robert Stump

- © Social History Archive

✊

J'agis

Société

Canción sin miedo : pour que la peur change de camp