Le lobbying,

c'est quoi ?

Quand on entend parler de lobbying, on imagine souvent des discussions secrètes entre politiciens et magnats de l’industrie, loin des yeux du public. En réalité, c’est une pratique bien plus courante et structurée qu’on ne le pense. Qui l’utilise et comment ça marche ? On t’explique tout !

Le lobbying, c’est quoi et ça vient d’où ?

Le lobbying, c’est quand des groupes cherchent à influencer les décisions politiques pour défendre des intérêts particuliers, des valeurs ou une cause. Il peut s’agir d’entreprises, de syndicats, d’associations ou encore d’ONG.

Le mot « lobbying » vient de l’anglais lobby, qui signifie « couloir ». Il fait référence aux discussions qui avaient lieu entre hommes politiques et groupes de pression dans les couloirs du Parlement britannique. Mais c’est aux États-Unis, dans les années 1790, que le lobbying prend réellement forme. Avec la Constitution américaine, les citoyens obtiennent le droit d’exprimer librement leurs opinions et d’influencer leurs dirigeants. Depuis, la pratique du lobbying est devenue un rouage central de la politique américaine, où le gouvernement se positionne en arbitre entre les différents groupes d’intérêt.

En Europe, la reconnaissance des pratiques de lobbying a été plus ou moins lente selon les pays. Le tournant arrive en 1957 avec la naissance de la Communauté économique européenne, ancêtre de l’Union européenne. La Commission européenne, son organe exécutif, chamboule les habitudes en décidant de consulter les « privés » – ONG, entreprises, syndicats… – avant toute prise de décision qui les concerne. Ce ne sont plus les lobbies qui vont vers le législateur, mais le législateur qui va vers les lobbies.

Comment ça fonctionne ?

Le lobbying s’appuie sur une stratégie bien rodée qu’on peut résumer en trois points :

- Informer : les lobbyistes rassemblent des données, préparent des arguments et rédigent des rapports pour convaincre les décideurs.

- Créer des alliances : ils cherchent à unir leurs voix avec des groupes partageant les mêmes intérêts pour peser plus lourd dans les décisions.

- Faire pression : ils rencontrent des politiciens, organisent des événements et mènent des campagnes pour que le sujet défendu devienne incontournable.

En clair, le lobbying est présent à toutes les étapes du processus décisionnel, de la mise en avant d’un sujet dans le débat public à la façon dont une loi est appliquée.

Existe-t-il des lois pour l’encadrer ?

Il n’existe pas de lois internationales pour encadrer les pratiques de lobbying : chaque pays décide de ses propres règles. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) émet tout de même des recommandations pour favoriser la transparence et l’intégrité des activités de lobbying. Par exemple, elle préconise la mise en place de « règles du jeu équitables » qui ne donnent pas la voix uniquement aux intérêts les mieux organisés.

Sur les 38 pays que comptent l’OCDE, 17 ont mis en place des règles pour encadrer le lobbying. Les États-Unis font figure d’exemple : ils possèdent des lois très strictes qui obligent les lobbyistes à déclarer leurs activités et leurs financements. En France, c’est la loi Sapin II qui encadre les relations entre responsables publics et représentants d’intérêts. Ces derniers ont l’obligation de s’inscrire sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Le lobbying, une menace pour la démocratie ?

C’est LE débat.

D’un côté, le lobbying peut être un moyen d’expression démocratique : il permet à différents groupes de faire entendre leur voix ou de défendre le bien commun. Par exemple, le Citizens Climate Lobby (CCL) forme des bénévoles aux quatre coins du monde pour influencer les politiques nationales en faveur de la lutte contre le changement climatique.

D’un autre côté, le lobbying favorise souvent les intérêts les plus puissants. Ce sont généralement ceux qui ont les moyens – financiers, politiques, médiatiques – qui accèdent aux décideurs et réussissent à véritablement peser.

Chaque pays fixant ses propres règles, le lobbying reste une zone grise. Entre pratiques douteuses et risques de collusion, il brouille parfois les lignes entre politique et intérêts privés. Le débat explosif sur la légalisation des armes à feu aux États-Unis est un exemple emblématique. La National Rifle Association (NRA), un puissant lobby pro-armes, influence les lois depuis des décennies en injectant des millions de dollars dans la politique. Résultat : impossible de faire évoluer la réglementation, malgré des fusillades à répétition.

En bref, le lobbying fait partie intégrante du jeu politique. Il peut être un outil puissant pour défendre des causes d’intérêt général, mais devient problématique quand il sert uniquement des intérêts privés. D’où l’importance d’un cadre strict et d’une transparence totale pour éviter que l’influence ne vire à la manipulation.

« Une association politique, industrielle, commerciale ou même scientifique ou littéraire est un citoyen éclairé et puissant qu’on ne saurait plier à la volonté, ni opprimer dans l’ombre et qui, défendant ses droits particuliers contre les exigences du pouvoir, sauve les libertés communes. »

Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840

Par Rédaction Tilt

✊

J'agis

Environnement

L'Accord de Paris, c'est quoi ?

Société

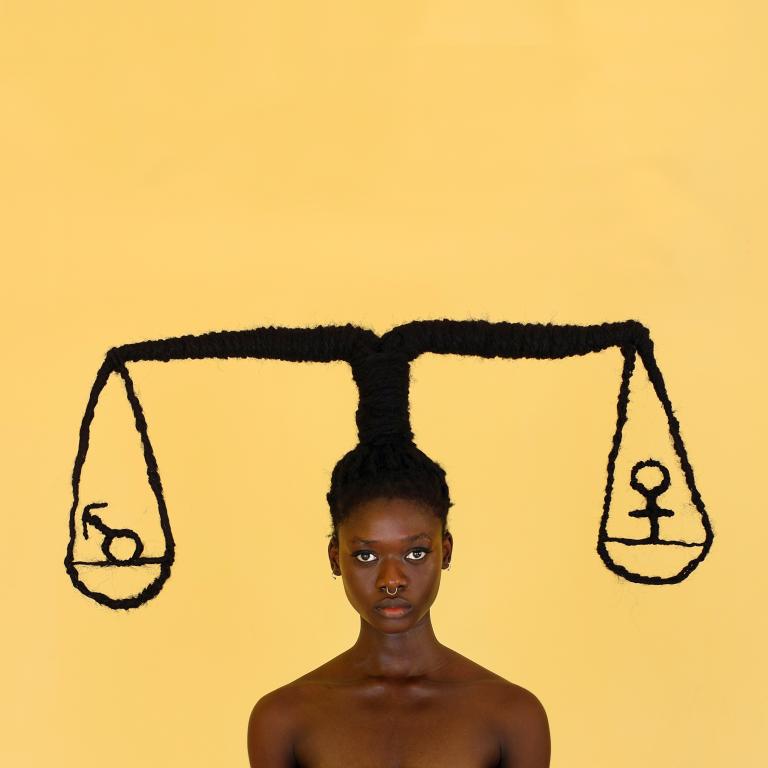

L’art capillaire engagé de Laetitia Ky

Environnement

Protéger le Jengi des entrepreneurs forestier, une bataille de droits