La grève féministe,

c'est quoi ?

Le 8 mars, des milliers de femmes à travers le monde arrêtent tout : travail salarié, tâches domestiques, soin aux proches... L’objectif ? Rendre visible l’invisible et rappeler que sans elles, la société s’arrête. Depuis quelques années, la grève féministe s’impose comme un outil de lutte contre les inégalités de genre. D’où vient ce mouvement et comment prend-il de l’ampleur ? Décryptage.

Une grève par les femmes et pour les femmes

La grève féministe, c’est quand les femmes arrêtent tout – activité salariée comme tâches domestiques – pour montrer que leur travail est indispensable à la société. Tu l’auras compris, contrairement aux grèves classiques, la grève féministe ne se limite pas au cadre salarié.

L’une des principales revendications est la reconnaissance du travail dit « reproductif » – le ménage, l’éducation des enfants, les soins aux proches… – majoritairement assumé par les femmes. Selon OXFAM, rien que le travail de soin représenterait 12,5 milliards d’heures de travail non rémunérés par jour dans le monde, c’est d’autant plus le cas pour les filles et les femmes vivant dans la pauvreté et issues de groupes marginalisés ! Ce travail informel invisible pèse de tout son poids sur la carrière des femmes, et les condamne à plus de précarité et d’exploitation. À travers la grève féministe, les femmes se battent pour mieux répartir et rémunérer ce labeur invisibilisé qui maintient pourtant la société en marche.

De la grève générale à la grève féministe

Pour comprendre le concept de grève féministe, un petit bond dans le temps s’impose. Nous sommes au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. En Europe comme en Amérique du Nord, les sociétés se transforment à mesure que les paysages se couvrent d’usines. Les travailleurs troquent la faucille pour le marteau, abandonnent les campagnes et rejoignent les industries naissantes.

Mais bien vite, l’espoir d’une vie meilleure se heurte à la dureté du travail en usine. Horaires inhumains, rythmes impossibles, salaires de misère… Face à des conditions épouvantables, les ouvriers s’organisent en syndicats et forgent ce qui va devenir un principe fondateur du mouvement ouvrier : la grève générale. L’idée est simple : si tous les secteurs professionnels cessent simultanément de travailler, l’économie s’arrête et les patrons sont forcés de négocier.

Et les ouvrières ? Encore largement invisibilisées, elles prennent pourtant part à la lutte. En 1909, à New York, des milliers de travailleuses du textile se mettent en grève pendant plus de trois mois pour dénoncer les cadences infernales et l’insécurité de leurs conditions de travail.

Quand les femmes s’arrêtent, tout s’arrête

En 1975, l’idée de grève générale inspire un mouvement qui a fait date dans l’histoire du féminisme. Le 24 octobre en Islande, pas moins de 90 % des femmes, excédées par les inégalités salariales, cessent tout travail salarié ou domestique. Et là, panique générale : les usines tournent au ralenti, les magasins et les écoles ferment, les communications téléphoniques sont bloquées faute d’opératrices…

Bref, sans les femmes, la société islandaise cesse tout bonnement de fonctionner. Et dorénavant, nul ne pourra l’ignorer. Quelques mois plus tard, l’Islande vote le droit à l’avortement, la construction de nouvelles crèches et devient, en 1980, le premier pays du monde à élire une femme présidente. Plutôt efficace !

La naissance d’un mouvement mondial

Dans les années 2010, les grèves féministes prennent véritablement de l’ampleur. En 2016, en Pologne, des milliers de femmes cessent le travail et sortent dans la rue protester contre un projet de loi qui vise à interdire l’avortement, y compris en cas de viol ou de danger pour la santé de la mère.

La même année, l’Argentine est secouée par une mobilisation massive après le meurtre de Lucía Pérez, une adolescente de 16 ans. Un demi-million de femmes se mettent en grève pour lutter contre les féminicides, unies sous un même slogan : « Ni una menos » (Pas une de moins). Des initiatives similaires émergent au Brésil, en Espagne, en Suisse…

Le 8 mars 2017, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les activistes polonaises et argentines coordonnent une Grève internationale des femmes, qui réunit plus de 30 pays. C’est le début d’un mouvement à dimension internationale.

Femmes de tous les pays, unissez-vous !

Depuis, la grève féministe mobilise, chaque 8 mars, un nombre croissant de pays, d’organisations syndicales et de mouvements féministes. Et pour cause : son but n’est pas simplement de dénoncer les inégalités au sein d’un pays, mais de s’attaquer à un système global d’exploitation des femmes qui dépasse les frontières.

Ce système, c’est évidemment le patriarcat. Avec le renforcement des pouvoirs réactionnaires à travers le monde – aux Etats-Unis comme en Afghanistan –, il reste solidement en place. La grève féministe permet d’apporter une réponse internationale en renforçant la solidarité entre les femmes du monde entier.

Alors le 8 mars prochain, prêt.e à faire grève ?

La grève féministe, c’est dire non aux mille et une tâches que nous assumons, qui ne font qu’augmenter notre charge de travail gratuit et obligatoire sans nous donner plus d’autonomie économique. C’est refuser que nos efforts restent invisibles, et comprendre que cette invisibilité structure un régime politique fondé sur un mépris systématique envers ces tâches-là.

Verónica Gago, chercheuse et autrice de La Puissance Féministe, 2011

Par Rédaction Tilt

✊

J'agis

Société

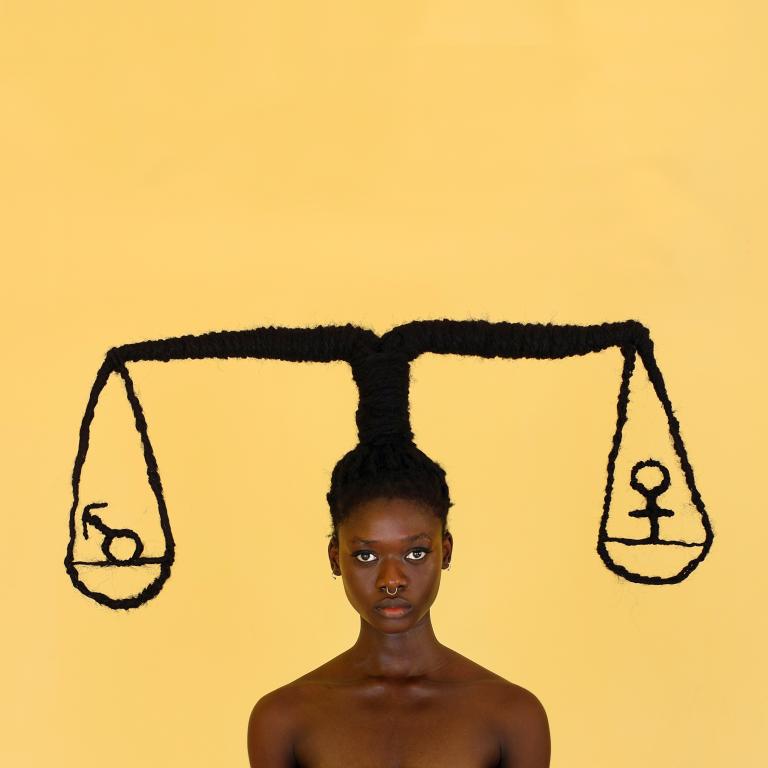

L’art capillaire engagé de Laetitia Ky

Environnement

L'Accord de Paris, c'est quoi ?

Société

La diplomatie féministe : un rempart au backlash ? l Lucie Daniel

Environnement

Louis Lanne : La biodiversiCoââ ?