La biophilie,

c'est quoi ?

Se relaxer en écoutant le ressac des vagues, se laisser captiver par l’incandescence d’un feu dans la nuit ou se laisser bercer par les cimes des arbres à la merci du vent. Tu as peut-être déjà apprécié ces instants suspendus, ces moments de reconnexion à la nature. C’est justement ce que désigne le concept de biophilie. Inventé dans les années 1970 par le psychanalyste américain d’origine allemande Erich Fromm, il désigne le désir instinctif de l’être humain à rechercher constamment (ou presque) cette connexion avec le vivant.

Plus qu’une passion, un instinct

« C’est un amour passionné de la vie et de tout ce qui est vivant. » Ceci n’est pas tiré d’un poème romantique mais de l’essai The Anatomy of Human Destructiveness, publié en 1973. Son auteur, Erich Fromm, l’écrit dans un contexte de forte industrialisation et de mutation des sociétés, moment où les liens sociaux sont bouleversés. Il observe pourtant, chez l’être humain, un élan naturel vers ce qui l’entoure. Il appelle cela la biophilie, littéralement l’amour de la vie.

Au fond, nous portons tous en nous cette inclination à aller vers l’autre, à faire grandir quelque chose, que ce soit une idée, une personne, une plante ou un groupe social. Cette quête de connexion au vivant répond à un mécanisme profond, presque « biogénétique ». Une manière pour l’humain de lutter contre l’isolement et de s’enraciner dans quelque chose de plus vaste que lui.

Une question de biologie

Une dizaine d’années plus tard, en 1984, le biologiste Edward Osborne Wilson reprend le concept dans son ouvrage Biophilia et l’inscrit dans une perspective évolutionniste. Plantes, animaux, paysages naturels… Au fil de l’évolution et de l’histoire, nous nous sommes attachés à ces formes de vie en cherchant à les comprendre, jusqu’à établir un lien émotionnel avec elles. Plutôt utile à l’époque des chasseurs-cueilleurs où il était bon d’identifier les plantes comestibles et ses prédateurs.

Ce trait biophile s’est donc progressivement inscrit dans nos gènes, à tel point que le simple fait d’apercevoir la nature éveille en nous des émotions brutes, comme de l’empathie, de l’émerveillement et de la sérénité. Et c’est peut-être là, la clé de notre bien-être psychologique. L’interaction entre l’humain et le non-humain pourrait bien bénéficier à de nombreux domaines : médecine, psychologie, écologie, sciences sociales, architecture, urbanisme, politique et économie.

Une architecture peut donc être biophile ?

Oui, en architecture et en urbanisme, la biophilie se traduit par l’intégration d’éléments naturels dans la conception des bâtiments et des espaces urbains : façades végétalisées, lumière et matériaux naturels… Autant de réponses possibles à une question brûlante : comment rendre nos villes, toujours plus denses et opulentes, vivables et durables ?

L’architecte belge Vincent Callebaut y répond avec une vision forte : la tour Agora Garden, à Taipei (Taïwan). Vingt étages en spirale, 23 000 plantes qui captent chaque année près de 130 tonnes de CO₂. Un geste architectural qui cherche à rafraîchir la ville et, surtout, à reconnecter ses habitants à la nature. Un avant-goût du futur où le végétal pourrait bien faire corps avec l’urbain.

La biophilie : une affaire de société ?

Et si la biophilie était le remède à nos maux sociétaux ? Comme l’explique l’inventeur de ce concept, Erich Fromm, ce penchant pour la vie ne fleurit que sous trois conditions : sécurité, justice et liberté. Dit autrement : sans un minimum de confort physique, psychologique et social – un toit, des droits, de la liberté –, notre lien au vivant se fane et laisse place à des instincts bien plus sombres.

Concrètement, certaines politiques urbaines peuvent favoriser le développement d’une société biophile. À São Paulo, la plateforme citoyenne Hortelões Urbanos a permis la création de jardins partagés, comme la Horta das Corujas. Ces espaces verts, démocratisent la gestion de l’espace public, promeuvent l’agriculture urbaine et favorisent un meilleur équilibre social et environnemental. À Copenhague, des piscines naturelles dans l’ancienne zone industrielle d’Islands Brygge offrent aux habitants un nouveau rapport à la ville. Ces projets ont en commun de rendre le vivant accessible, et de cultiver le bien-être comme le lien social.

Autant dire que cultiver la vie, ce n’est pas seulement une affaire d’écologie ou de philosophie, c’est aussi une affaire de société. Et toi, tu en dis quoi de ta relation avec le vivant ?

Je définirais la biophilie comme la tendance innée à se concentrer sur la vie et les processus biologiques. […] J’entends démontrer qu’explorer la vie, s’affilier à elle, constitue un processus profond et complexe du développement mental. Dans une mesure encore sous-évaluée par la philosophie et la religion, notre existence repose sur cette inclination.

Edward O. Wilson, Biologiste et Auteur de Biophilia

Par Rédaction Tilt

✊

J'agis

Environnement

Etudier la forêt pour mieux la préserver

Environnement

L'Accord de Paris, c'est quoi ?

Société

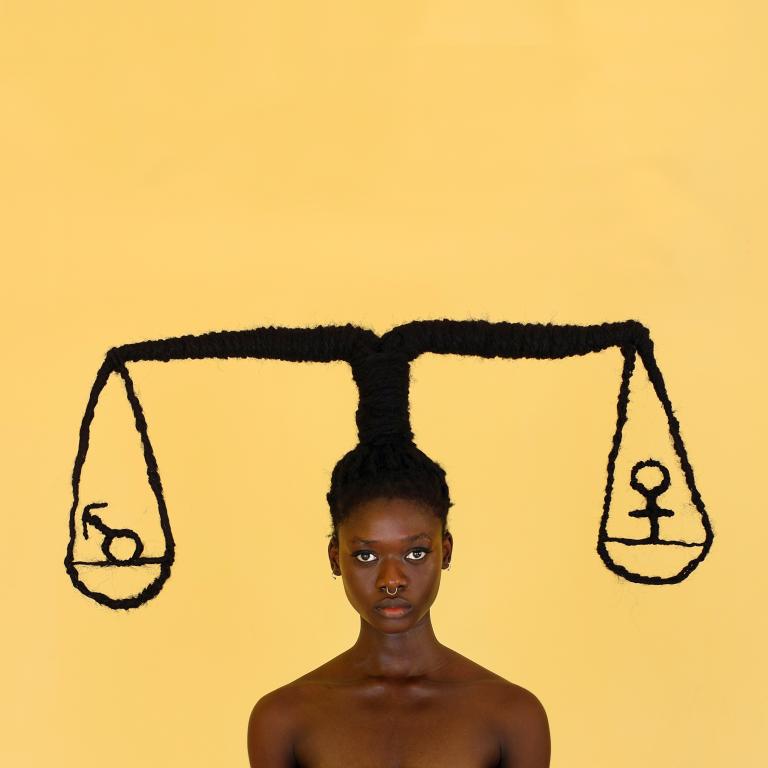

L’art capillaire engagé de Laetitia Ky

Société | Environnement

Une vie de chien | Clémence Sauvage