Liberté de la presse

en danger ?

En 2024, 54 journalistes ont été tués – un record –, 550 journalistes sont détenus et 55 sont otages, selon Reporters sans frontières (RSF). Alors que la désinformation prolifère et que l’information est de plus en plus verrouillée par les régimes autoritaires, la liberté de la presse est plus menacée que jamais. Pourquoi est-elle essentielle et comment la protéger ? On t’explique.

Informer et s’informer : un droit fondamental

La liberté de la presse, c’est d’abord un droit fondamental garanti par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ». Dès le XVIIIe siècle, des lois viennent consacrer cette liberté : la première s’écrit en 1766 en Suède, suivie onze ans plus tard par les États-Unis, où le premier amendement de la Constitution interdit à l’État d’y porter atteinte.

La liberté de la presse, c’est quand les journalistes peuvent enquêter librement et indépendamment pour fournir aux citoyens des informations vérifiées et fiables, favorisant leur esprit critique et la confrontation d’idées. De grandes figures historiques – Tocqueville, Thomas Jefferson… – font de ce droit le socle de la démocratie. Dans les pays où elle est très respectée, comme en Scandinavie, la liberté de la presse garantit le pluralisme, c’est-à-dire la coexistence de plusieurs courants de pensés et d’opinions et est un solide contre-pouvoir : il est possible de critiquer les autorités en place.

La liberté de la presse : un recul mondial…

Chaque année depuis 2002, l’ONG Reporters sans frontières (RSF) dresse un classement de la liberté de la presse par pays. Loin d’être réjouissant, le cru de 2024 confirme une tendance à l’œuvre depuis plusieurs années : la liberté de la presse est en recul.

Selon les critères de l’organisation (contextes politique, économique et socio-culturel, sécurité et cadre légal), en une décennie, la situation de la liberté de la presse est devenue « très grave » dans 16 pays supplémentaires. Les zones de conflit concentrent la moitié des meurtres de journalistes – Gaza étant aujourd’hui la région la plus dangereuse pour la profession.

En hausse de 7,2 % en 2024, le nombre de journalistes détenus – souvent condamnés à de très lourdes peines, voire à perpétuité – culmine en Chine (124 prisonniers) où les médias sont contrôlés par le pouvoir et censurés. En Russie également, la répression s’intensifie : les derniers médias indépendants ont été réduits au silence et de nouvelles arrestations de journalistes s’ajoutent à une liste déjà longue. Parmi les médias interdits figure Novaïa Gazeta, dont six journalistes ont été assassinés. Pour son rédacteur en chef, Dmitri Mouratov, co-lauréat du Prix Nobel de la paix en 2021 : « L’absence de liberté de la presse fait naître la propagande. Celle-ci est toujours au service de la tyrannie et la tyrannie se dirige toujours vers la guerre ».

…qui n’épargne pas les démocraties

Ce recul ne touche pas seulement les régimes autoritaires : les démocraties sont aussi concernées. Aux États-Unis, depuis l’élection de Donald Trump, de nombreuses associations de journalistes dénoncent des atteintes à la liberté de la presse. Paradoxalement, dès sa prise de pouvoir, le président américain a signé un décret pour « restaurer la liberté d’expression et mettre fin à la censure fédérale ». Mais visiblement, dans l’esprit de Donald Trump et d’une grande partie de la droite américaine, liberté d’expression et liberté de la presse ne sont pas liées… Grand habitué des diatribes anti-journalistes, le chef d’État a interdit l’accès à la Maison Blanche à l’agence Associated Press en février 2025, pour avoir refusé d’appeler le Golfe du Mexique « Golfe d’Amérique », son nouveau nom « officiel » attribué par décret.

La liberté de la presse à l’épreuve de la désinformation

Les chefs d’État et de gouvernement ne sont pas les seuls à entraver la liberté de la presse. Une autre menace grandit à toute allure : la désinformation de masse. Amplifiée par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, elle brouille les repères et sape la légitimité des journalistes. Une situation aggravée par l’essor de l’intelligence artificielle, capable de produire des contenus trompeurs en masse via des images, des vidéos ou des sons, qui ressemblent à s’y méprendre à de l’information fiable.

Sur les réseaux sociaux, ces contenus se propagent bien plus vite que les articles de presse. Sur Facebook, plateforme du groupe Meta de Mark Zuckerberg, le fact-checking, assimilé à de la censure, a été supprimé. Sur X (ex-Twitter), depuis son rachat par Elon Musk, la modération a été réduite au minimum, laissant prospérer le complotisme et la haine en ligne. Face à ce flot ininterrompu de fausses informations, la presse, défavorisée par les algorithmes et fragilisée par la défiance des citoyens envers les institutions, peine à rétablir la vérité des faits.

S’engager pour la liberté de la presse

En Pologne, après huit ans de gouvernement national-conservateur, marqué par les multiples condamnations de la Cour de justice de l’Union européenne pour ses atteintes à l’État de droit – l’audiovisuel public était devenu un média de propagande gouvernementale. Mais depuis l’arrivée d’un nouvel exécutif pro-européen mené par Donald Tusk fin 2023, le paysage médiatique reprend peu à peu ses couleurs. La parole est donnée à l’opposition, et des journalistes, qui avaient été licenciés, retrouvent leur poste au sein de l’audiovisuel public. Cet exemple prouve qu’aucun recul n’est irréversible.

Car si les États peuvent être les plus grands fossoyeurs de la liberté de la presse, ils sont paradoxalement aussi ceux qui peuvent le mieux la protéger, notamment par des lois anti-désinformation. En 2022 l’Union européenne a mis en place le « Digital Services Act » qui oblige les grandes plateformes, comme TikTok, à mieux contrôler la diffusion de fausses informations. En 2024, un nouveau règlement, l’ « European Media Freedom Act », impose plus de transparence sur l’identité des propriétaires de médias et interdit l’espionnage des journalistes.

À notre échelle, il est aussi possible de défendre la liberté de la presse : soutenir les médias sérieux, lutter contre la désinformation en ligne, utiliser des outils de fact-checking… À l’image de la démocratie, la liberté de la presse n’est jamais acquise : elle se défend.

Les journalistes ne meurent pas, ils sont tués ; ils ne sont pas en prison, des régimes les y ont jetés ; ils n’ont pas disparu, on les a enlevés. (…). Nous devons faire bouger les lignes, nous rappeler, nous citoyens, que c’est pour nous, pour nous informer, que les journalistes meurent. Continuons à compter, à nommer, à dénoncer, à enquêter, à faire en sorte que justice soit faite. La fatalité ne doit jamais triompher. Protéger ceux qui nous informent, c’est protéger la vérité

Par Rédaction Tilt

• Le classement RSF 2024 complet à retrouver sur le site de Reporters Sans Frontières

• C’est quoi, au juste, la liberté de la presse ? Une vidéo pédagogique à retrouver sur Lumni

✊

J'agis

Société

La fenêtre d’Overton : c’est quoi ?

Consommation

Un monde sans faim, c'est possible ?

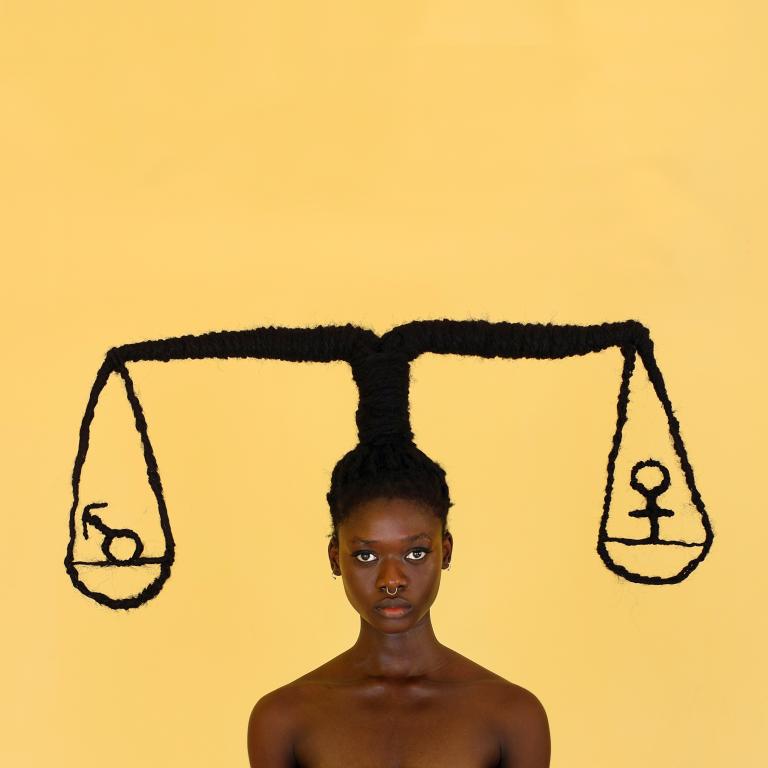

Société

L’art capillaire engagé de Laetitia Ky

Consommation | Environnement

L'écotourisme c'est quoi ? Voyager sans saccager la planète